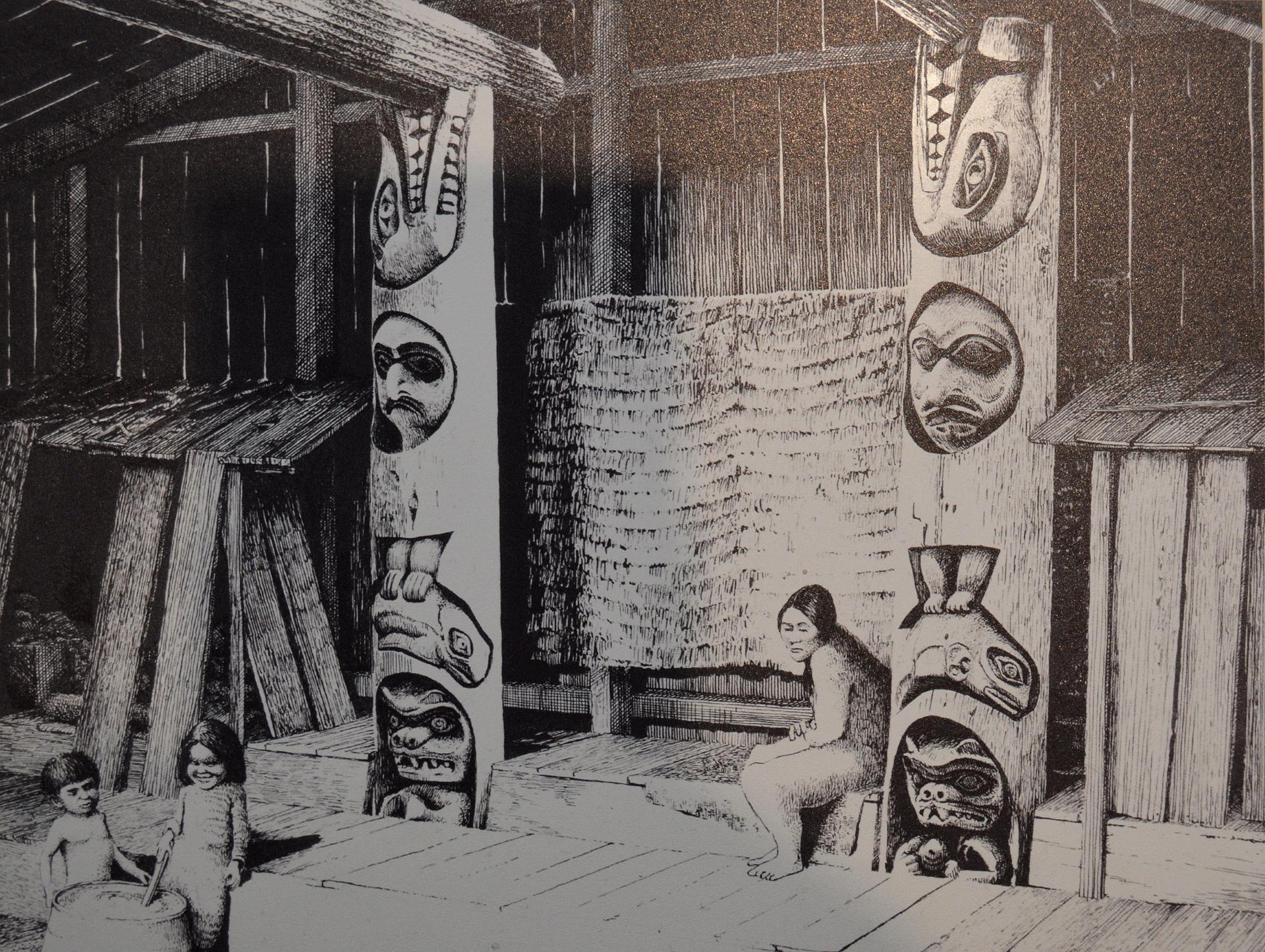

トーテムポールと聞いて、多くの日本人が思い浮かべるのは、広場みたいなところにポツンと立っていて、てっぺんに翼を広げた鳥が乗っている木の柱かもしれません。あるいは、トーテムポールの近くに鳥の羽根の被り物をして、上半身はだかのインディアンが馬にまたがっている姿を思い浮かべるかもしれません。しかし本当のトーテムポールは、家屋と一体となって家の正面に立てられていたり、屋内の柱だったり、その種類は実にさまざまです。

もちろん、そのすべてに羽根を広げた鳥が乗っているわけでもありません。また、馬に乗って移動しながら狩りをして暮らす草原のインディアンは、そもそもトーテムポールを作りません。なにしろ、バッファローの群れを追って移動する際、巨大な柱の彫刻は邪魔になるだけですから。トーテムポールは、カナダを中心とした北米大陸の太平洋側に暮らす先住民固有の文化です。

本来トーテムポールは、それを立てた人や家族の出自、業績、出来事などを記録し、伝えるためのものです。例えば、水害の時にカヌーに乗って無事助かったという一族にとっての重大事件や、亡くなった族長の生前の業績などが彫刻によって記されています。またカナダ太平洋岸には、黒潮が運んでくる暖かくて湿った空気によって巨木の森が広がっています。その中の、柔らかくて加工しやすいレッドシダーがなければトーテムポールを作ることはできないのです。

そしてなにより、太平洋岸の先住民は、食べ物にさほど困らなかったためトーテムポールを作る「余裕」がありました。春から秋にかけてやってくるサーモンを捕らえて食べ、冬に備えて燻製などの保存食にします。森の中で熊が食べ残したサーモンのおかげで、ベリー類などの果実もよく実ります。黒潮が運ぶ暖かくて湿った空気、巨木の森の存在、そしてサーモン。もしかすると、江戸時代に黒潮に乗って流れ着いた日本の難破船に付いていた鉄の部品からナイフを作り、さらに巨大なトーテムポールを彫れるようになったのかもしれません。

不思議な偶然がいくつも重なって、トーテムポールの文化は生まれました。バンクーバー市民の憩いの場であり、観光スポットでもあるスタンレーパークには、いくつかの部族のトーテムポールのレプリカが立てられています。本来、一堂に会することのない違う部族のトーテムポールをひとつひとつ眺めていると、カナダ太平洋岸で繰り広げられてきた壮大なストーリーが聞こえてきそうです。